1879 – Les Pardons de Bretagne

Source : Le Petit Brestois mai 1879

L’hiver nous sommes d’une humeur morose, bourrue, grincheuse ci massacrante.

Nous nous hérissons à la moindre contrariété, nous querellons les bonnes, nous grognons les enfants ; les ménages se chamaillent, la discorde souffle sur tous les toits.

Séquestrés dans le fond de nos appartements, ramassés sur nous-mêmes, et dans l’accablement de nos pensées, nous nous ingénions à nous persécuter et à torturer les autres, nous nous forgeons mille chimères biscornues, et pour peu que cela durât, nous tournerions à l’hypocondrie la plus bilieuse.

Mais le printemps vient bientôt corriger notre humeur sombre et désespérante ; aussitôt qu’un rayon de soleil printanier illumine les bois profonds, aussitôt que l’hirondelle fouette de son aile craintive les vitres de notre chambre, nous nous rassérénons comme par enchantement.

Nous nous reprenons à vivre, et notre cœur attendri, fondant comme le sucre, s’entr’ouvre et livre passage à toutes espèces de bons sentiments.

Nous avons des trésors de tendresse à la disposition de nos semblables, et notre cœur expansif bat à l’unisson de tous les êtres de la nature.

Infirme humanité ! Est-il donc bien vrai que la girouette soit ton emblème ?

Est-on donc à la merci du souffle le plus-léger qui ride la face limpide des lacs, du nuage le plus inoffensif, et deux ou trois degrés de plus ou de moins dans le baromètre seraient-ils donc assez pour troubler notre cervelle, pour déterminer dans notre tempérament mobile les plus enragées bourrasques ou y faire régner des éternités de printemps ?

Naguères, nous étions à l’étroit, nous étouffions, nous étions assoiffés de lumière, d’espace, de poésie ; nous ressentions le besoin de nous désenvelopper, d’étreindre et d’embrasser quelque chose, de lâcher les rênes à nos passions bouillantes, nous débordions de sève, et maintenant grands et petits, bourgeois et prolétaires, tous, sans distinction, esclaves d’une loi égalitaire, nous arpentons fièrement les champs, nous escaladons les fossés, nous allons à travers les campagnes nous plonger dans un bain d’air rafraichissant, et nous avons inventé les Pardons.

Je veux bien que quelques esprits imbus d’une vague religiosité, qui n’est qu’un vieux fond de paganisme apprêté à la mode du jour se dérangent pour implorer les bons vieux saints de campagne qui ont hérité des emplois laissés vacants par les faunes, les satyres, les dryades et les nymphes bocagères ou fluviales.

Les Païens divinisaient les forces de la nature ; ils avaient logé les Dieux dans les chênes, sur le bord de claires fontaines, ils en avaient peuplé l’espace et avaient distribué entre des millions de démons hiérarchiquement subordonnés, l’empire de l’Univers.

On leur sacrifiait des boucs, des brebis immaculées, et ce que l’on fêtait, ce que l’on honorait en eux, c’étaient les énergies de la nature, c’était les biens dont elle nous comblait, les moissons qui germaient dans son sein.

Les anciens nous ont transmis toute cette mythologie poétique, et nous ne pouvions mieux faire que de marcher sur leurs traces.

Mais quand je parle de pardons, je ne fais nullement allusion aux pardons qui se tiennent dans les carrefours ou sur les places de notre ville.

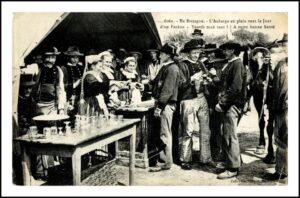

Non, ceux-là sont consacrés aux cabarets ; on y boit, on y fricotte, on y ripaille, on respire l’odeur acre des gaufres qui rissolent au fond des casseroles ; il vous monte aux narines des exhalaisons morbides de musc de mauvais lieux, et pendant que les clarinettes beuglent, que les orgues de barbarie jouent leurs airs mélancoliques, le saint du jour en face duquel brûlent quelques maigres chandelles à la lueur jaunâtre, se dépite de voir ses autels déserts et ses adorateurs occupés à décrocher la timbale ou à sacrifier en véritables apostats à Bacchus dans quelque cabaret borgne.

Mais ces orgues de barbarie ces grosses caisses et leurs cymbales sonores dont raffole le dilettantisme de certaines gens, mais ces hommes qui avalent des sabres ou de l’étoupe enflammée, mais ces sauvages du Tombouctou qui déchirent des carcasses de poulets vivants avec ou sans plumes, mais ces paillasses, ces baladins, drapés dans des guenilles où l’or des paillettes étincelle encore à travers les souillures de la poussière, tous ces spectacles nous serrent le cœur et nous inspire une profonde mélancolie.

Се ne sont point-là les pardons de Вгеtagne.

Nous y retrouvons trop les vices de la civilisation.

Je ne sais quelle note discordante et criarde sonne dans ces éclats de rire d’une gaieté forcée et alambiquée ; c’est le grouillement humain, c’est la cohue sans poésie et sans charmes.

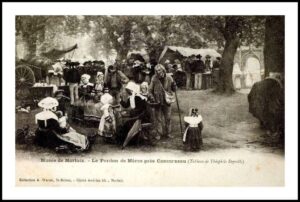

Que nous leur préférons ces fêtes campagnardes, ces pardons perdus dans ces grandes allées de châtaigniers qui embaument, à l’ombre de ces clochers si bien découpés et si artistement dentelés que la sonnerie des cloches fait osciller, à la cime desquels flotte le drapeau tricolore planté par ces gars au pied leste, à la main hardie.

N’est-ce pas Brizeux ce poète si fin, si délicat qui a chanté dans cette langue sonore dont il a le secret, en strophes d’une harmonie aussi suave que le parfum qui a passé sur les bruyères et sur les landes d’or, aussi douces que le miel de l’abeille qui bourdonne le long des haies d’aubépine blanche ; n’avons-nous pas tous présentes à la pensée ces fraîches idylles d’une simplicité si rustique écloses sur les bords du Scorff et de l’Éllé :

Ce pardon sans mentir est le roi des pardons

Et la Cornouaille envoie ici tous ses cantons.

De pauvres, de chanteurs, chaque sentier fourmille.

Vous entendez sonner les sous dans leur coquille.

Avec leurs grands fourneaux vingt tentes sont debout

Et dans ses beaux habits la jeunesse partout,

Car dès que se répand l’annonce d’une fête

Cette heureuse jeunesse à s’y rendre s’apprête.

Il ne faudrait rien moins que le pinceau d’un Téniers ou d’un Callot pour reproduire et brosser sur la toile ces types de mendiants bretons, de pillawers échappés de la cour des miracles sordides et déguenillés, accroupis sous le porche des églises, nasillant quelque refrain niais, et étalant cyniquement leurs plaies purulentes, leurs moignons sanguinolents, pour rendre la physionomie de ces buveurs de cidre, à la face trognonnante qui lancent d’une poitrine vigoureuse leurs clameurs sauvages.

Ne nous est-il jamais arrivé dans ces jours de pardon, alors que le soleil nous embrasait, que les grillons redoublaient leurs cris, de vous asseoir à l’ombre des meules de foin et d’écouter dans le recueillement d’une âme apaisée et comme assoupie ces bruits lointains de la fête, ces sons aigus de la bombarde, et les sourdes trépidations de la danse sur le sol ébranlé.

Comme ces spectacles de douce quiétude pacifiaient notre âme quelquefois malheureusement meurtrie par des chagrins secrets.

La nature n’a-t-elle pas des recettes merveilleuses pour guérir les douleurs, pour adoucir les amertumes de la vie.

N’est-ce pas à cette source que nous devons puiser le courage nécessaire à l’accomplissement de nos devoirs sociaux.

Mais toutes ces traditions, tous ces usages de la Bretagne passent de mode, et tendent à se fondre et à se noyer dans la désespérante uniformité de notre civilisation, et, dans quelques années peut-être, il nous sera donné de répéter ce cri déchirant de Brizeux, сеs mots qui marquent bien combien son cœur saignait :

L’esprit nouveau s’abat et court dans Cornouailles.

Nos pardons vénérés un jour seront déserts,

Et vous bardes l’oubli s’étendra sur vos vers.