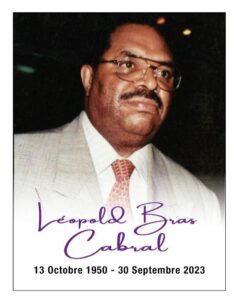

Après la série de mes propres « oldies » dont la plupart remontent à l’année 1977 – il y aura donc bientôt trente-cinq ans -, je choisis de faire de mon billet de ce jour un poème écrit par mon ami Léopold Bras CABRAL dont j’ai déjà parlé ici et là, et dont se souviendront assurément tous ceux qui me lisent fidèlement. Quitte à ce que sa modestie puisse en souffrir, voici ce qu’il écrivait de sa main dans un recueil intitulé « Carrefour » où je consignais soigneusement les extraits littéraires que j’affectionnais particulièrement :

« Je me suis demandé s’il n’était pas un tantinet prétentieux de ma part de vouloir insérer mon nom parmi tant d’autres autrement plus illustres. Mais au-delà de ce qu’expriment ces quelques vers, j’ai voulu que ce poème cristallise l’amour que tous deux portons à la poésie. »

Léopold Cabral

Dakar, le 29 août 1970.

Nous venions d’avoir le bachot et, aussi curieux que cela puisse paraître pour des adolescents qui vivaient alors à Dakar, nous voulions déjà nous essayer à l’écriture poétique. Sans doute l’influence de Léopold Sédar Senghor et de son condisciple en khâgne, Georges Pompidou… En tout cas, cette passion commune que nous nourrissions à l’époque me renvoie à ce que Montaigne disait de La Boétie au sujet de leur amitié :

« Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu’accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s’entretiennent. En l’amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l’une en l’autre, d’un mélange si universel, qu’elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu’en répondant : parce que c’était lui ; parce que c’était moi. »

Michel de Montaigne, Essais, Livre I, XXVIII, « De l’amitié »

——————————————————————————-

Reflux

L’oubli au pas si lent semble s’être arrêté

Au détour du chemin que garde le souvenir.

Triste monotonie qui s’empare des jours

Le temps qui s’éternise ralentit et s’endort.

Interminablement le mois d’août s’étire

Ce mois qui vous ressemble, fournaise ardente

Comme vos cœurs meurtris arrosés constamment

De ces pluies monotones pareilles à vos larmes.

Vos instants de bonheur se sont évanouis

Au gré d’un temps jaloux qui fuyait à tire-d’aile.

Persiste encore en vous l’ombre de ce bonheur

Qui vous cache l’ardeur de l’oubli qui survient.

Et pour mieux éclipser l’attrait de ces moments

De plaisir éphémère que vous avez connus,

Une sourde douleur envahit peu à peu

Votre être pantelant qui n’en peut plus d’aimer.

Un voile de mépris, tissé par la colère

Réminiscence d’un mal trop longtemps enduré

Aveugle votre cœur qui se ferme et se glace

Désormais incapable de vibrer de passion.

Vous est-il arrivé de pleurer sur vous-même,

Pleurer la déception de votre être détruit ?

Vous est-il arrivé de vivre pour oublier

L’égarement de vos sens issu de vos tourments ?

Vous avez déposé le rêve et l’illusion

Et repris le flambeau de l’orgueil bafoué.

Un mythe est mort en vous. Pour en porter le deuil

Vous adoriez un ange, vous méprisez une femme.

Son absence vous hante, solitude obsédante.

Ecoutez le silence de sa voix qui s’est tue.

Son souvenir qu’en vous maintient inconsciemment

Une volonté farouche vous la fait regretter.

Qu’il est dur de subir le poids de l’abandon

Vivre éternellement, souffrir avec la terre.

La blessure du Monde en vous-même palpite

Remplaçant votre cœur, vous qui n’en pouvez plus.

Reflux d’une existence à jamais envolée

Des rivages maudits où vous gisez toujours.

Banni dans un désert d’où s’est enfui l’amour

Vous aspirez encore à l’éternel retour :

Un ultime mirage dans un monde insensé.

Dakar, du 17 au 20 août 1970